Letzte Aktualisierung: 24. Mai 2024

Inhalt

A. MEINE DROHNENKATEGORIE IDENTIFIZIEREN

Wer alle Regeln der offenen Kategorie einhält, jedoch eine Drohne ohne Klassenmarkierung fliegt (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), betreibt seine Drohne in der Übergangskategorie. In dieser Kategorie sind die Vorgaben (Schulung, Prüfung, Mindestabstand zu unbeteiligten Personen) leicht restriktiver als in der offenen Kategorie.

Nein. Es ist nicht vorgesehen, dass die Übergangskategorie abgeschafft wird. Die Übergangskategorie unterscheidet zwei Phasen: bis Ende 2023 und ab dem 1. Januar 2024. Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Drohnen ohne Klassenmarkierung, die vor dem Jahr 2024 auf den Markt gebracht wurden, weiterhin nach den Regeln der Übergangskategorie betrieben werden, d. h. je nach Gewicht der Drohne in der Unterkategorie A1 oder A3.

Nein. Die Frage, ob eine Drohne in der Freizeit geflogen wird oder nicht, hat keinen Einfluss auf das Risiko des Drohnenbetriebs. Wichtiger ist die Betriebsart, also die Frage, wie, wo und welche Drohne betrieben wird.

Wenn Sie in der Unterkategorie A2 fliegen wollen, ja. Allerdings kann jede Drohne, die weniger als 25 kg wiegt, auch in der Unterkategorie A3 betrieben werden. Solange die Regeln für die Unterkategorie A3 eingehalten werden, ist nur das A1/A3-Zertifikat erforderlich.

B. MEINE DROHENKLASSE IDENTIFIZIEREN

In der offenen Kategorie gibt es fünf Drohnenklassen: C0, C1, C2, C3 und C4. Diese weisen darauf hin, in welcher Unterkategorie (A1, A2, A3) die Drohne betrieben werden kann. Die Unterkategorie (A1, A2, A3) bestimmt, welche unterschiedliche Schulungen und Prüfungen absolviert werden müssen. Von der Unterkategorie hängt auch der Mindestabstand ab, den die Drohne zu unbeteiligten Personen einhalten muss.

Wer in der speziellen Kategorie gemäss einem EU-Standardverfahren (EU-STS) fliegen will, benötigt eine Drohne der Klasse C5 oder C6.

Für das Fliegen nach dem Bewilligungsverfahren PDRA (Predefined Risk Assessment) oder SORA (Specific Operations Risk Assessment) sind keine Klassenmarkierungen notwendig.

Die Drohnenklasse ist mit einer Klassenmarkierung auf der Drohne angegeben. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel von einer C2 Klassenmarkierung:

Mit der Klassenmarkierung bestätigen die Hersteller der Drohne, dass das Produkt die technischen Anforderungen erfüllt, die in der Drohnenverordnung festgelegt sind. Dabei sind die Hersteller dafür verantwortlich, dass die jeweiligen Anforderungen hinsichtlich der jeweiligen Drohnenklasse eingehalten werden.

Die Klassenmarkierung sollte nicht mit einem CE-Kennzeichen verwechselt werden.

Durch die CE-Kennzeichnung erklärt ein Hersteller, dass das Produkt alle geltenden Anforderungen im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz erfüllt. Drohnen ohne CE-Kennzeichen dürfen nicht geflogen werden.

Mit der Klassenmarkierung erklärt der Hersteller, dass die Drohne die technischen Anforderungen für ihre Klasse erfüllt. Drohnen ohne Klassenmarkierung können weiterhin in der Übergangskategorie betrieben werden.

Das CE-Kennzeichen kann überall an der Drohne angebracht sein, zum Beispiel auf dem oberen oder unteren Teil vom Rumpf oder in der Schale der Batterieabdeckung. Das CE-Kennzeichen muss auch auf der Verpackung versehen sein und dem Produkt hat eine EU-Konformitätserklärung beizuliegen. Wenn Sie diese Angaben nicht finden können, ist das ein Hinweis darauf, dass Ihre Drohne den gesetzlichen Anforderungen womöglich nicht genügt und deshalb nicht betrieben werden darf. Drohnen ohne CE-Kennzeichen dürfen nicht geflogen werden.

Ja. Solange alle Regeln der offenen Kategorie befolgt werden, kann die Drohne in der Übergangskategorie betrieben werden. In dieser Kategorie sind die Regeln (Schulung, Prüfung, Mindestabstand zu unbeteiligten Personen) leicht eingeschränkter als in der offenen Kategorie.

Ja, aber nur, wenn der Hersteller der Drohne diesem Vorhaben zustimmt. Drohnen ohne Klassenmarkierung sind nicht konforme Drohnen. Sollte eine solche Drohne nachträglich mit einer Klassenmarkierung versehen werden, muss der Hersteller eine Konformitätsbewertung durchführen, um zu bestätigen, dass die Drohne alle technischen Anforderungen erfüllt. Danach erhält die Betreiberin oder der Betreiber der Drohne vom Hersteller einen Aufkleber mit der Klassenmarkierung, den sie oder er auf der Drohne anbringen muss.

C. REGISTRIEREN

Ja. Von der Registrierungspflicht ausgenommen sind nur Betreiberinnen und Betreiber, die eine Drohne fliegen, die unter 250 g wiegt und nicht mit einer Kamera, einem Mikrofon oder sonstigen Sensoren ausgestattet ist, die sich zur Erfassung von personenbezogenen Daten eignen.

Die Registrierung ist bis auf Weiteres kostenlos.

Die beiden Nummern können mit den Identifikationsnummern im Strassenverkehr verglichen werden:

UAS-Betreiber-Nummer: Vergleichbar mit dem Nummernschild eines Autos: Sie wird nach dem Registrierungsprozess ausgestellt und muss gut sichtbar an der Drohne angebracht werden.

Fernpiloten-ID: Vergleichbar mit dem Führerschein: Sie wird nach bestandener Prüfung mit dem Kompetenznachweis ausgestellt.

Jede Drohne muss vor dem Flug gut sichtbar mit der persönlichen UAS-Betreiber-Nummer (CHExxxxxxxxxxxxx) gekennzeichnet werden. Die drei Ziffern am Schluss (xyz) müssen nicht an der Drohne angebracht werden, da es sich hierbei um Ihre persönliche Geheimzahl handelt, die sicherstellt, dass niemand anderes Ihre persönliche UAS-Betreiber-Nummer kennt und unberechtigterweise verwendet. Bei Flügen mit einer nicht gekennzeichneten Drohne können Sie mit einer Geldstrafe gebüsst werden.

Das BAZL empfiehlt, die UAS-Betreiber-Nummer folgendermassen an der Drohne anzubringen:

- von Hand (in gut leserlicher Blockschrift, wasserfesten Stift verwenden);

- mit einem Schild / einer Plakette;

- in die Drohne eingraviert.

Natürliche Personen erhalten sowohl eine UAS-Betreiber-Nummer als auch ein Fernpilotenzertifikat.

Juristische Personen sind Unternehmen, Vereine, Stiftungen etc. Diese erhalten nur eine UAS-Betreiber-Nummer zur Kennzeichnung der Drohne, jedoch keine Fernpilotenlizenz. Das Fernpilotenzertifikat muss von einer natürlichen Person erworben werden, die die Drohne schliesslich steuert.

Die Firma (juristische Person) muss sich via UAS.gate als Betreiberin registrieren lassen. Sie selbst müssen sich als natürliche Person auch via UAS.gate registrieren, um die notwendigen Prüfungen ablegen zu können.

Ja. Als private Betreiberin oder privater Betreiber müssen Sie sich via UAS.gate registrieren (Sie erhalten eine UAS-Betreiber-Nummer zur Kennzeichnung der Drohne) und die notwendige Schulung und Prüfung absolvieren (Sie erhalten das Fernpilotenzertifikat).

Firmen müssen sich ebenfalls via UAS.gate als juristische Personen registrieren (die Firma erhält eine UAS-Betreiber-Nummer zur Kennzeichnung der Drohne). Die für den Betrieb notwendigen Schulungen und Prüfungen werden von der Pilotin oder vom Piloten absolviert. Falls die Pilotin oder der Pilot die erforderlichen Zertifikate bereits privat erworben hat, sind keine Schulungen und Prüfungen mehr notwendig.

Wird privat und im Unternehmen die gleiche Drohne verwendet, ist es den Betreiberinnen und Betreibern überlassen, welche UAS-Betreiber-Nummer (Registrierung als natürliche Person oder Registrierung als juristische Person) an der Drohne angebracht wird. Es geht dabei darum, wer bei einem Vorfall haftet, und für den Schaden aufkommen muss.

Ja. Wer sich in der Schweiz registriert hat (UAS.gate), darf seine Drohne auch in den EU-Mitgliedstaaten fliegen, solange dafür keine Bewilligung vorausgesetzt wird.

Im Prinzip sollte sich jeder in seinem Wohnsitzstaat anmelden. Wenn Sie jedoch ausschliesslich in der offenen Kategorie fliegen, müssen Sie dies nur dann tun, wenn das Land, in dem Sie registriert sind, Ihnen mitteilt, dass Einwohner der Schweiz abgemeldet wurden. Um Ihre Registrierung in die Schweiz zu übertragen, müssen Sie:

- Registrieren Sie sich zunächst im Schweizer Portal UAS.gate.

- Löschen Sie dort die EU-Registrierung. Falls die manuelle Löschung über das Registrierportal nicht möglich ist, wenden Sie sich (per E-Mail) an die zuständige Behörde für Zivilluftfahrt desjenigen Landes, in dem Sie registriert sind.

Bitte beachten Sie, dass in einigen Ländern die Registrierung und die Zertifikate miteinander verknüpft sind. In einem solchen Fall verlieren die Zertifikate mit der Löschung der Registrierung automatisch ihre Gültigkeit. Das kann bedeuten, dass absolvierte Prüfungen erneut abgelegt werden müssen. Klären Sie die Situation bitte vor der Löschung mit der zuständigen Behörde des Landes, in dem Sie registriert sind.

Nur registrierte Drohnenbetreiberinnen und -betreiber dürfen in der Schweiz fliegen. Sie müssen sich in demjenigen EU-Mitgliedsstaat registrieren, in dem ihr Wohnsitz oder der Geschäftssitz ihres Unternehmens liegt. Ist dies der Fall, ist keine Registrierung in der Schweiz notwendig. Befindet sich der Wohn- oder Geschäftssitz der Betreiberinnen oder Betreiber jedoch ausserhalb der EU und sind sie nicht bereits in einem EU-Mitgliedstaat registriert, müssen sie sich in der Schweiz registrieren.

Nein. Unbemannte Luftfahrzeuge werden, ungleich beispielsweise Flugzeugen, nicht ins Luftfahrzeugregister aufgenommen. Für Drohnen gibt es kein Register.

Nein. Drohnen selbst müssen nicht registriert werden. Dagegen müssen sich die Drohnenbetreiberinnen und -betreiber registrieren lassen und ihre UAS-Betreiber-Nummer auf allen Drohnen, die sie besitzen, sichtbar anbringen. Das BAZL führt nur ein Register mit den Drohnenbetreiberinnen und -betreibern und kein Drohnenregister.

D. SCHULUNG UND PRÜFUNG

Ja. Es gilt eine grundsätzliche Schulungs- und Prüfungspflicht. Von dieser Pflicht ausgenommen sind Pilotinnen und Piloten, die eine Drohne mit einem Gewicht von unter 250 g betreiben (Klassenmarkierung C0). Trotzdem empfiehlt das BAZL auch diesen Betreiberinnen und Betreibern, die Schulung und Prüfung freiwillig zu absolvieren. Damit ist sichergestellt, dass alle Pilotinnen und Piloten, die den Luftraum nutzen, die geltenden Regeln kennen und ihre Drohne sicher fliegen (Zertifikate).

Ja. Zertifikate, die über das UAS.gate ausgestellt werden, sind in der Schweiz und in allen EU-Mitgliedstaaten gültig.

Ja. Zertifikate, die vor dem Inkrafttreten der EU-Drohnenregulierung in der Schweiz über die offizielle Plattform UAS.gate absolviert wurden, bleiben gültig. Pilotinnen und Piloten können von ihrem UAS.gate-Profil aus eine aktualisierte Version des Zertifikats mit EU-Logo herunterladen. Damit werden diese Zertifikate auch im Ausland anerkannt. Zertifikate, die bei anderen Anbietern auf freiwilliger Basis absolviert wurden, werden hingegen nicht anerkannt.

Nein. Nur natürliche Personen können ein Zertifikat erwerben. Als Unternehmen oder Verein wird die Drohne mit der UAS-Betreiber-Nummer einer juristischen Person gekennzeichnet. Die Drohnen können dann von unterschiedlichen Pilotinnen oder Piloten betrieben werden, die vorher ein Zertifikat absolviert haben müssen (und somit auch in Besitz einer Fernpiloten-ID sind).

Ja. Die von einem EU-Mitgliedstaat ausgestellten Zertifikate sind auch in der Schweiz gültig.

Dies ist nicht möglich. Zertifikate, die in einem EU-Mitgliedstaat absolviert wurden, sind auch in der Schweiz gültig und müssen nicht in das UAS.gate-Portal importiert werden.

E. BEWILLIGUNGEN

Der Drohnenbetrieb in der speziellen Kategorie ist bewilligungspflichtig. Je nach Art des geplanten Einsatzes stehen unterschiedliche Bewilligungsverfahren zur Verfügung:

- Standardverfahren (CH-STS und EU-STS)

- PDRA (Predefined Risk Assessment)

- SORA (Specific Operations Risk Assessment)

In der speziellen Kategorie gibt es drei Arten von Bewilligungen mit jeweils unterschiedlichen Anforderungen:

| Bewilligungsverfahren | Kompetezen |

|---|---|

| Europäische Standardszenarien (EU-STS) | Schulung und Prüfung gemäss Unterkategorie A1/A3 und zusätzlich: EU-STS theoretische Prüfung und EU-STS praktisches Training |

| Predefined Risk Assessment (PDRA) | Kompetenzen werden auf der Grundlage des geplanten Einsatzes individuell festgelegt |

| Specific Operations Risk Assessment (SORA) | Kompetenzen werden auf der Grundlage des geplanten Einsatzes individuell festgelegt |

In der Schweiz gibt es Beratungsunternehmen in diesem Bereich, an die Sie sich wenden können. Das BAZL führt kein Verzeichnis solcher Unternehmen und gibt auch keine spezifischen Empfehlungen ab.

Ja. Bis zum 31. Dezember 2023 stellt das BAZL neue Bewilligungen basierend auf den Schweizer Standardszenarien (CH-STS) aus. Das Gültigkeitsdatum ist auf der Bewilligung festgehalten. Diese haben jeweils eine maximale Gültigkeit von 2 Jahren. Ab Januar 2024 stellt das BAZL Bewilligungen basierend auf europäischen Standardszenarien (EU-STS) aus.

Zuständig für die Bewilligung eines Betriebs ist immer die entsprechende Behörde desjenigen Staates, in dem die Betreiberin oder der Betreiber registriert ist.

Zuständig für die Bewilligungen ist immer die Behörde des Landes, in dem die Registrierung erfolgt. Drohneneinsätze im Ausland basieren auf Bewilligungen, die im Land der Registrierung erteilt wurden. Nach Erhalt der Genehmigung aus dem Heimatland wendet sich der Betreiber direkt an die zuständige Behörde des Landes, in dem der Flug stattfinden soll, und übermittelt ihr die Genehmigung sowie Angaben zum Fluggebiet einschliesslich geeigneter Massnahmen zur Risikominderung. Die ausländische Behörde prüft den Antrag und teilt dem Betreiber mit, ob der Flug genehmigt wurde oder nicht.

In der offenen Kategorie ist das Überfliegen von Menschenansammlungen verboten. Damit Sie eine Menschenansammlung überfliegen dürfen, benötigen Sie eine Bewilligung nach SORA.

Menschenansammlungen sind Gruppen von Menschen, in denen die Personen so dicht gedrängt beieinanderstehen, dass es einer einzelnen Person nahezu unmöglich ist, sich von dieser Gruppe zu entfernen oder sich frei darin zu bewegen, z. B. bei einem Konzert oder einer Veranstaltung.

In einigen Unterkategorien der offenen Kategorie darf jedoch an einer Menschenansammlung vorbeigeflogen werden.

F. GESEZTLICHE ANFORDERUNGEN

Es ist nachvollziehbar, dass man sich in solchen Situationen beobachtet fühlt. Betreiberinnen und Betreiber von Drohnen haben deshalb die Privatsphäre anderer zu beachten. Eine Übersicht mit Beispielen gibt der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB), der aufzeigt, was erlaubt ist und was nicht. Verfügbar in DE/FR/IT:

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)

Viele Drohnen haben Kameras oder Sensoren, mit denen persönliche Daten erfasst werden können. Das kann dazu führen, dass Daten ohne das Wissen der betroffenen Personen unbefugt aufgezeichnet und gesammelt werden.

Wichtig zu wissen: Es gilt das Recht am Bild. D.h. wenn immer Sie eine Drohne fliegen, sollten Sie daran denken, dass Sie niemand ohne explizite Einwilligung fotografieren oder filmen dürfen. Dasselbe gilt, wenn Sie Stimmen von Personen aufnehmen oder Fotos von eingezäunten Gärten, Terrassen oder Höfen machen.

Wenn Sie auf einem Video oder Foto eine Person erkennen können, kommt das Datenschutzgesetz zur Anwendung, da diese Fotos als personenbezogene Daten gelten. Um Sie beim korrekten Umgang mit Foto- oder Videoaufnahmen zu unterstützen, beachten Sie folgende Merkpunkte:

Beispiel 1: Sie filmen einen Wohnkomplex, damit Sie für den Verkauf einer Wohnung entsprechendes Bildmaterial haben. Das Bildmaterial möchten Sie im Internet publizieren:

- Sie müssen die Privatsphäre aller Einwohner respektieren.

- Das Filmen durch die Fenster sollte daher grundsätzlich vermieden werden und darf nur mit Wissen und Zustimmung aller betroffenen Personen erfolgen.

Beispiel 2: Sie überfliegen einen privaten Garten oder ein Gebäude mit Fenstern in niedriger Höhe, weil Sie Luftaufnahmen machen möchten.

- Dieser Flug darf nur mit Kenntnis und Zustimmung des Eigentümers oder Mieters und der Personen, die sich gerade im Garten oder auf dem Grundstück aufhalten, erfolgen.

- Jede Person hat das Recht auf Achtung ihrer Privatsphäre und auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Darüber hinaus muss jede Person bestimmen können, ob und zu welchem Zweck diese sie betreffenden Informationen verarbeitet und gespeichert werden.

- Wenn die Bilder irgendwo gespeichert oder publiziert werden, ist ebenfalls deren Zustimmung erforderlich.

Beispiel 3: Sie möchten das Fliegen einer Drohne ohne Kamera üben. Aus Platzgründen überfliegen Sie ebenfalls den Garten Ihres Nachbarn.

- Auch wenn Ihre Drohne nicht mit einer Kamera ausgestattet ist, müssen Sie das Privateigentum anderer und deren Recht, ihr Eigentum ungestört zu geniessen, respektieren.

- Der Luftraum ist ein öffentliches Gut, aber Hausbesitzer haben das Recht, ihr "Eigentum" ungestört auszuüben. Das Eigentum erstreckt sich nach oben in den Luftraum, soweit ein Interesse an dessen Ausübung besteht. Das bedeutet, dass Sie es vermeiden sollten, in jemandes Garten oder zu tief[1] in ihrem Eigentum ohne ihre Erlaubnis zu fliegen.

Weitere Informationen zur Bearbeitung von Fotos finden Sie hier: Fotobearbeitung (admin.ch)

In bestimmten Fällen kann die Aufnahme von Personen mit einer Drohne eine Straftat darstellen. Die Artikel 179bis, 179ter und 179quater des Schweizer Strafgesetzbuches verbieten das Abhören und Aufzeichnen von Gesprächen anderer Personen, das unbefugte Aufnehmen von Gesprächen und die Verletzung der Privatsphäre durch Aufnahmegeräte.

Bei Fragen zum Datenschutz, wenden Sie sich bitte an den Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten: Kontakt (admin.ch)

Fliegen Sie Drohnen mit Rücksicht und Respekt!

[1] Einige sind der Ansicht, dass ein Überflug von 10 bis 20 Metern über Privatgrundstücken bereits zu niedrig ist, aber es gibt keine allgemeine Regel, die für alle gilt. Daher kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Faustregel handelt, um einen gewissen Abstand einzuhalten.

G. FLUGVORBEREITUNG

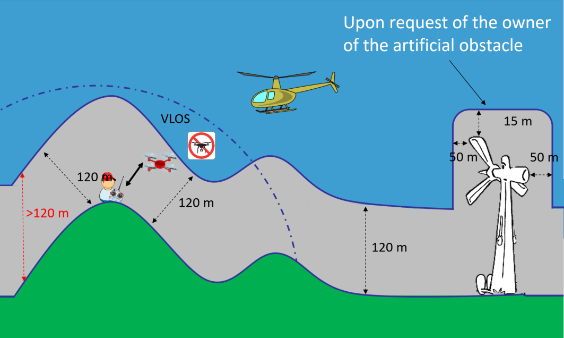

Wer seine Drohne in der offenen Kategorie fliegt, darf eine Maximalhöhe von 120 m über Grund nicht überschreiten. Gemessen wird dieser Abstand von der Erdoberfläche aus: Findet der Drohnenbetrieb über einem Gelände mit natürlichen Erhebungen statt, ist die Drohne in einem Abstand von maximal 120 m vom nächstgelegenen Punkt auf der Erdoberfläche zu halten. Der nächstgelegene Punkt auf der Erdoberfläche bemisst sich anhand des rechten Winkels zur Erdoberfläche. Muss ein mehr als 120 m hohes Hindernis überflogen werden, so kann das Hindernis mit einem vertikalen Abstand von maximal 15 m überflogen werden. Dafür ist aber das Einverständnis des Eigentümers des Hindernisses erforderlich. Die Messung der Abstände richtet sich nach den topografischen Gegebenheiten wie z. B. dem Vorhandensein von Ebenen, Hügeln und Bergen.

Die “maximum take-off mass (MTOM)” reflektiert das absolute Maximalgewicht des Herstellers, dass die Drohne bei einem Flug haben darf. Das bedeutet, dass wenn die Drohne und die Batterie 1kg wiegen und die MTOM bei 1 kg liegt, dass man absolut kein Zusatzgewicht beifügen darf. Falls die Drohne zusammen mit der Batterie 1kg wiegen, die MTOM aber bei 2kg liegt, dann verfügt man über einem Spielraum von 1kg an Zusatzgewicht. Gewöhnlicherweise sind bei den üblichen Drohnen wie DJI die Kameras an der Drohne integriert und sind somit Teil der Drohne. Aufgrund dessen macht in diesem Fall die Drohne, die Batterie und die Kamera das Gewicht aus, mit welchem man fliegt, nicht aber die MTOM. Dies hängt vom Hersteller ab und auch davon, ob Zusatzgewichte geplant wurden oder nicht.

Eine Drohne ist – soweit sie einen Funksender und/oder Empfänger enthält – eine Funkanlage. Sie unterliegt damit dem Fernmeldegesetz. Fragen zu Frequenzen fallen in das Zuständigkeitsgebiet des BAKOM. Weitere Informationen dazu: www.bakom.admin.ch

Die Verwendung von Transpondern ist nur in gewissen Fällen möglich. Hierzu ist das dafür vorgesehene Dokument des BAZL durchzulesen:

In der Schweiz müssen Drohnenpilotinnen und -piloten in der offenen Kategorie mindestens 12 Jahre und für den Betrieb in der speziellen Kategorie mindestens 14 Jahre alt sein. Kinder unter 12 Jahren dürfen eine Drohne aber fliegen, wenn das unter direkter Aufsicht einer mindestens 16 Jahre alten Person geschieht, die die notwendigen Kompetenzen für diese Drohne besitzt (Schulung, Prüfung). Das Mindestalter kann von EU-Land zu EU-Land verschieden sein. Vor jedem Flug im Ausland sind deshalb die entsprechenden Informationen einzuholen.

H. FLUGEINSCHRÄNKUNGEN

Ja. Es gelten die in der Drohnenkarte und DABS (Daily Airspace Bulletin Switzerland) publizierten Gebietseinschränkungen. Flugeinschränkungen

Konsultieren Sie vor Ihrem Flug immer die offizielle Karte der Flugbeschränkungen für Drohnen auf Flugeinschränkungen und Karten (admin.ch). Klicken Sie auf die Drohnenkarte, um weitere Informationen über die Zone zu erhalten, und wenden Sie sich an die auf der Karte angegebene zuständige Behörde, um eine Fluggenehmigung zu beantragen.

Ja, den Flugplätzen steht es frei, für Bewilligungen Gebühren zu erheben. Während Flugplätze mit einer Konzession den Grundsatz der Verhältnismässigkeit anwenden müssen, unterliegen andere Flugplätze (Flugfelder) keiner Regelung darüber, wie sie ihre Gebühren festlegen dürfen.

I. VERSICHERUNG

Ja. Betreiberinnen und Betreiber müssen eine Haftpflichtversicherung mit einer Garantiesumme von mindestens 1 Million Franken abschliessen, bevor sie Drohnen mit einem Gewicht von 250 g oder mehr fliegen dürfen. Das BAZL empfiehlt, auch leichtere Drohnen zu versichern.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherungsgesellschaft, um sicherzugehen, dass Ihre Versicherungspolice Ihre Bedürfnisse abdeckt. Wenn Sie nicht versichert sind, müssen Sie mit einer Busse rechnen.

Wenn die Betreiberin oder der Betreiber nicht zugleich auch die Pilotin oder der Pilot ist (z. B. wenn ein Fernpilot die Drohne im Auftrag einer Firma einsetzt), ist es nicht notwendig, dass auch die Pilotin oder der Pilot eine solche Versicherung abschliesst.

Nein. Das Register der Drohnenbetreiberinnen und -betreiber ist weder für die Öffentlichkeit noch für Versicherungen zugänglich.

J. FLIEGEN MIT SPEZIELLEN DROHNEN

Piloten von Drohnen, die als Spielzeuge klassifiziert sind, müssen sich nicht registrieren lassen.

Eine Drohne kann als Spielzeug eingestuft werden, wenn sie für die Nutzung durch Kinder unter 14 Jahren konzipiert oder bestimmt ist und den Anforderungen der Richtlinie 2009/48/EG (EU-Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug) entspricht. Der Hersteller muss auf der Verpackung der Drohne klar angeben, ob sie als Spielzeug zu betrachten ist oder nicht, z. B. mit dem Hinweis "nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet".

Ja. Privat hergestellte Drohnen dürfen geflogen werden. Als privat hergestellte Drohne gilt eine Drohne einschliesslich Ausstattung, die von der Erbauerin oder dem Erbauer für ihre bzw. seine persönlichen Zwecke zusammengebaut oder hergestellt wurde. Drohnen und dazugehörige Systeme, die aus Bauteilen zusammengesetzt sind, die von einem Hersteller als Fertigbausatz in Verkehr gebracht wurden, fallen nicht unter diese Definition.

Die Pilotinnen und Piloten sind selbst dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die Drohne korrekt zusammengebaut ist und kein Sicherheitsrisiko darstellt. In der offenen Kategorie dürfen selbstgebaute Drohnen nur in den zwei folgenden Unterkategorien betrieben werden:

- Unterkategorie A1: wenn das Gewicht der Drohne (einschliesslich ihrer Nutzlast) weniger als 250 g beträgt und sie mit einer Geschwindigkeit von weniger als 19 m/s geflogen wird;

- Unterkategorie A3: wenn das Gewicht der Drohne (einschliesslich ihrer Nutzlast) weniger als 25 kg beträgt.

Falls diese Kriterien nicht eingehalten werden können, kann die Drohne nicht in der offenen Kategorie geflogen werden und benötigt eine Bewilligung.

Als Unterscheidungsmerkmale können grundsätzlich drei Punkte herangezogen werden:

- Einerseits der Zweck des Fliegens: Modellflugzeuge werden im Sport- und Freizeitbereich sowie zu Ausbildungs- und Demonstrationszwecken eingesetzt

- Zweitens werden Modellluftfahrzeuge immer in Sichtverbindung betrieben.

- Und drittens sind beim Modellfliegen die Aneignung der Kompetenzen und das Vergnügen, das Modellflugzeug zu beherrschen, zentral. Allfällige Autonomiefähigkeiten werden lediglich zur Lagestabilisierung und für Notfälle verwendet.

K. SPEZIFISCHE DROHNENEINSÄTZE

Der Drohnenbetrieb im FPV-Modus ist im Freien unter folgenden Bedingungen erlaubt:

- Neben der Fernpilotin oder dem Fernpiloten steht eine Luftraumbeobachterin oder ein Luftraumbeobachter in der Nähe, die oder der die direkte Sichtverbindung mit der Drohne (VLOS) hält.

- Die Luftraumbeobachterin oder der Luftraumbeobachter hält den Luftraum hinsichtlich möglicher Gefahren ständig im Blick und kommuniziert aktiv mit der Pilotin oder dem Piloten, damit sie oder er den angemessenen Sicherheitsabstand zu den jeweiligen Hindernissen und dem übrigen Flugverkehr einhalten kann. Die Luftraumbeobachterin oder der Luftraumbeobachter ist in der Lage, die Pilotin oder den Piloten vor möglichen Gefahrensituationen zu warnen.

Die Verantwortung für die Sicherheit während des Drohnenflugs trägt jedoch immer die Fernpilotin bzw. der Fernpilot.

Falls kein ständiger Sichtkontakt mit der Drohne durch eine Luftraumbeobachterin oder einen Luftraumbeobachter sichergestellt werden kann, fällt der Drohnenbetrieb in die spezielle Kategorie und es ist eine Bewilligung des BAZL notwendig. Vor der Durchführung von FPV-Drohnenrennen muss ebenfalls eine Bewilligung beim BAZL eingeholt werden.

Ja, solange Sie keine Menschenansammlung überfliegen und die Regeln der offenen Kategorie einhalten, wie z. B. den Mindestsicherheitsabstand je nach Unterkategorie (A1, A2, A3), in der Sie Ihre Drohne fliegen. Wer direkt über Menschen fliegen will, braucht eine SORA-Bewilligung.

Ja. Die Regeln für den Drohnenbetrieb in der offenen Kategorie (bewilligungsfrei) müssen aber zwingend eingehalten werden. Können eine oder mehrere der Regeln nicht eingehalten werden, fällt der Drohnenbetrieb in die spezielle Kategorie und es ist eine Bewilligung des BAZL notwendig.

Da sich in Städten tendenziell immer viele Leute aufhalten, die als unbeteiligte Personen angesehen werden, ist für den Drohnenbetrieb im städtischen Gebiet mit Drohnen über 900 g eine Bewilligung des BAZL notwendig. Auch bei leichteren Drohnen ist immer darauf zu achten, dass keine unbeteiligten Personen überflogen werden, was in einer städtischen Umgebung schwierig bis unmöglich ist.

Ja. In der Schweiz gibt es bereits heute Unternehmen, die Drohnen für die Zustellung von Produkten verwenden. Lieferdrohnen werden üblicherweise ausserhalb des direkten Sichtkontakts der Pilotin oder des Piloten und in Gebieten, wo sich viele Menschen aufhalten (z. B. in Städten), betrieben. Daher ist dieser Drohnenbetrieb sehr komplex und eine SORA-Bewilligung des BAZL ist dafür zwingend notwendig.

In der Schweiz und in Europa werden bisher keine Personen mit Drohnen transportiert. Der Personentransport mit Drohnen ist hochkomplex. Der Betrieb und das Fluggerät selbst müssen einen Zulassungsprozess durchlaufen. Die dafür vorgesehenen Regeln sind noch in der Entwicklung.

Innenräume gelten nicht als Teil des Luftraums. Daher finden die Regeln für Drohnen dort keine Anwendung. Allerdings bleibt auch bei Flügen im Innenraum stets Vorsicht geboten.

Wenn Sie Ihre Drohne bei Nacht fliegen wollen, muss ein grünes Blinklicht an Ihrer Drohne befestigt und eingeschaltet sein. Bitte beachten Sie, dass Sie die Anforderungen an den Betrieb mit direkten Sichtkontakt (VLOS) einhalten müssen, auch bei Nacht. Das bedeutet, dass Sie den Luftraum rund um die Drohne ständig im Blick halten müssen, um Zusammenstösse mit einem bemannten Flugzeug zu verhindern. Das kann unter Umständen bedeuten, dass sie nicht die gleiche Flughöhe wie tagsüber erreichen.

L. UNFÄLLE UND SCHWERE VORFÄLLE

Ja. Schwere Drohnenvorfälle und Unfälle, an denen bemannte Luftfahrzeuge beteiligt waren oder die schweren oder tödlichen Verletzungen verursacht haben, müssen gemeldet werden. Die freiwillige Meldung jedes Vorfalls oder Unfalls wird jedoch gefördert.

Beim sogenannten Meldewesen werden zwei Verfahren unterschieden.

- Einerseits haben alle Drohnenbetreiberinnen und -betreiber oder Fernpilotinnen und -piloten die Pflicht, Unfälle und schwere Vorfälle über die Alarmzentrale der REGA (Tel. 1414, aus dem Ausland +41 333 333 333) unverzüglich dem Bereich Aviatik der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) zu melden.

- Zweitens müssen Drohnenbetreiberinnen und -betreiber oder Fernpilotinnen und -piloten alle sicherheitsrelevanten Ereignisse innerhalb von 72 Stunden ab Kenntnisnahme über das Meldeportal (www.aviationreporting.eu) oder dem BAZL melden.

Weitere Fragen

Definitionen

- Die EASA definiert den Flug einer Drohne dann als autonom, wenn die Drohne im Einsatz autonome, also eigene Entscheidungen trifft und das Fernsteuerungsteam keine Möglichkeit hat, in den Betrieb einzugreifen.

- Der Betrieb einer Drohne ist dann automatisch, wenn die Drohne vordefinierte Routen abfliegt oder vordefinierte Aktionen ausführt, die Fernsteuerungscrew aber jederzeit in die Steuerung eingreifen kann, z. B. bei unvorhergesehenen Ereignissen.

Anforderungen

- Autonome Flüge sind in der offenen Kategorie verboten. Sie fallen in die spezielle oder in die zulassungspflichtige Kategorie.

- Automatische Flüge sind in allen drei Kategorien erlaubt.

Streng genommen gibt es keine Vorschriften für Starts und Landungen von Drohnen auf Flächen, auf denen es keine Luftfahrtinfrastruktur gibt. Die Verordnung über Feldlandungen (SR 748.132.3) ist auf den Drohnenbetrieb nicht anwendbar. Eine Bewilligung des Grundeigentümers (Privatperson oder Behörde) ist erforderlich, insbesondere wenn die Starts und Landungen zum Beispiel übermässige Störungen verursachen können.

Die auf der Website erläuterten Regeln entsprechen Gesetzen, die du als Drohnenpilot immer befolgen musst, genau wie die Verkehrsregeln beim Autofahren. Wenn du diese Regeln nicht einhältst, machst du dich strafbar. Eine Übertretung dieser Bestimmungen stellt eine Übertretung dar, die vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) verfolgt wird und kann gebüsst werden. Drohnenpilot*innen tragen immer die volle Verantwortung für ihren Drohneneinsatz.

Wenn Sie Zeuge einer Übertretung durch einen Drohnenpiloten waren, informieren Sie bitte die Polizei.

Weitere Informationen

Ist deine Frage nicht in diese Liste? Das BAZL steht zur Verfügung.

Letzte Änderung 13.06.2024